Por Bernardo Lins1.

A questão homérica

Como surgiu a literatura no Ocidente?

É certo que, antes dos gregos, povos como os egípcios e mesopotâmicos já haviam gravado poemas por escrito. O texto em babilônico antigo da Epopeia de Gilgamesh, por exemplo, data do século XVIII a.C., enquanto a versão de Sin-leqi-unninni parece ser do século XII a.C. No entanto, os textos literários que inauguraram essa grande conversa que chegou até nós, na qual os autores de uma geração aprendem a escrever, por imitação ou reação, com os da geração anterior, são a Ilíada e a Odisseia. Nas palavras de Fernando Pessoa, escrevendo como Ricardo Reis, deve haver, no mais pequeno poema de um poeta, qualquer coisa por onde se note que existiu Homero.

Como, no entanto, Homero foi capaz de criar, para os gregos (e também para nós), essa forma de arte, que temos como tão natural? Em outras palavras, por que ele teria começado a escrever poesia? Entender Homero é entender a origem da própria literatura.

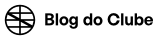

Fazer isso, contudo, não é simples. A questão homérica existe desde a Antiguidade, pois mesmo os antigos não tinham nada de certo a dizer sobre Homero. Os relatos que temos sobre sua vida são muito posteriores ao século VIII a.C., quando ele supostamente escreveu, e estão permeados de lendas. Já Pseudo-Plutarco, na Vida de Homero, notava que, em sua época, havia notícia divergentes sobre ele: diziam que era natural de Ios, de Esmirna, de Cólofon e até mesmo de Atenas; que havia sido contemporâneo da guerra de Tróia, que nasceu cem anos após ela ter ocorrido ou então cento e cinquenta anos depois; que era filho de Máion, que seu pai era o rio Meles. A história mais difundida era a de que Homero foi um poeta natural da ilha de Quios, no mar Egeu, e que era cego, o que indicaria sua proximidade espiritual com profetas como o mítico Tirésias, que, sem ver com os olhos corpóreos, era capaz de enxergar além, captando as motivações divinas por trás dos acontecimentos humanos.

De qualquer modo, a importância de Homero para a cultura grega não pode ser excessivamente ressaltada. Segundo Heródoto, foram Hesíodo e Homero que deram aos gregos os nomes dos deuses e estabeleceram suas genealogias, atributos e funções. Não por terem inventado essas coisas, mas por terem sido os primeiros, em seus poemas, a criar uma mitologia pan-helênica, isto é, a definir um conjunto de mitos aceito pelos gregos não apenas de regiões específicas mas da Hélade inteira. Platão, por sua vez, na República, afirmou que Homero era o educador de toda a Grécia. E, de fato, a Ilíada e a Odisseia foram os principais textos estudados pelos jovens nas aulas de grammatiké, disciplina que mais do que o aprendizado da gramática, oferecia toda uma educação literária, e que era, junto com a ginástica, o fundamento da paideia grega.

Homero, em suma, ocupava uma posição única. Embora seus poemas não fossem textos sagrados como em outras culturas foram a Torá ou os Vedas, eles eram, junto com outras criações do século VIII – o alfabeto e os jogos olímpicos – um dos pilares da identidade grega.

A querela entre a poesia e a filosofia

É com o desenvolvimento de novas formas de pensar durante o período arcaico que surge, para usar as palavras de Platão, também na República (607b), a antiga querela entre a poesia e a filosofia. O primeiro filósofo a criticar explicitamente os poetas foi Xenófanes de Cólofon (570-478 a.C.), que atacou o antropomorfismo da religião grega dizendo que “Homero e Hesíodo atribuem aos deuses tudo o que é vergonhoso e digno de censura entre os homens: roubar cometer adultério e enganar uns aos outros” (fr. 11). Platão, no século IV a.C., continua a disputa, afirmando, na República, que certas passagens de Homero e Hesíodo são inadequadas para a pólis por apresentarem imagens falsas e perigosas do comportamento dos deuses e heróis.

Já no século IV a.C., no entanto, desenvolve-se um movimento filosófico de reapropriação da poesia. Antístenes, discípulo de Sócrates considerado o fundador do cinismo, via em Odisseu a imagem do sábio, aquele que conhecia muitas coisas e sabia adaptar seu discurso às várias situações, encarnando o ideal cínico de adaptabilidade e autossuficiência. Heráclito (não o filósofo pré-socrático, mas o gramático do séc. I d.C.), por sua vez, nas Questões Homéricas, entendia a Ilíada e a Odisseia como alegorias que ensinavam, de maneira velada, a respeito das forças da natureza (alegoria física) e veiculavam lições morais (alegoria ética).

Esse tipo de interpretação será seguido pelos platônicos. Máximo de Tiro, que viveu entre os séculos II e III d.C., afirmará, em seus Discursos, não apenas que a poesia é uma forma mais antiga e venerável de filosofia como também que Homero, ao combinar, em seus versos, uma teologia lúcida, uma síntese das formas políticas e um relato dos vícios e virtudes, foi o maior dos filósofos. E Porfírio, em um momento posterior do mesmo século III d. C., desenvolverá, em A Caverna das Ninfas, uma interpretação alegórica de uma breve passagem da Odisseia (XIII, 102-112), na qual, ao chegar em Ítaca, Odisseu guarda os presentes que recebeu dos feácios em uma gruta que simbolizaria o mundo material para o qual a alma desce ao se ligar a um corpo.

Foram essas interpretações alegóricas que consagraram a imagem de um Homero sábio e filósofo que atravessou a Idade Média, sobretudo o Ocidente latino, que não conheceu diretamente seus poemas até os séculos XIV e XV, quando humanistas italianos como Leôncio Pilato e Francesco Griffolini passaram a traduzi-los.

Entre antigos e modernos

No século XVII, Homero esteve no centro da célebre querela dos antigos e modernos, que agitou os círculos intelectuais europeus a partir da França em 1687, quando Charles Perrault leu na Academia Francesa seu poema Le Siècle de Louis le Grand, proclamando de modo incondicional a superioridade da era de Luís XIV sobre todas as épocas do passado, o que levou autores como Nicolas Boileau a defenderem a superioridade dos antigos. A querela encerrou-se formalmente em 1700, com uma reconciliação pública entre Boileau e Perrault, mas ressurgiu com intensidade renovada em 1711, dessa vez especificamente em torno de Homero, a propósito da tradução da Ilíada feita por Madame Anne Dacier.

Até então, Homero teve importância escassa na cultura europeia moderna. Não se incluía entre as grandes edições de textos clássicos feitas pelos humanistas, nem foi importante para a formação do gosto literário da época, ainda que, devido ao que diziam os antigos, fosse cercado por uma certa veneração. Com a segunda fase da querela, a situação se alterou. A poesia homérica foi retirada da sombra à qual havia sido relegada e tornou-se o símbolo máximo dos anciens e de seus valores, enquanto era criticada pelos modernes por não seguir os cânones do classicismo vigente. Se para Perrault, os poemas de Homero sofriam de composição defeituosa, caracterização inconsistente, moral grosseira, maneiras rudes e símiles desproporcionais, de acordo com Madame Dacier, eles eram fonte inesgotável de sabedoria e sem rival entre os modernos, representando a própria perfeição poética que estes eram incapazes de compreender.

A moderna questão homérica

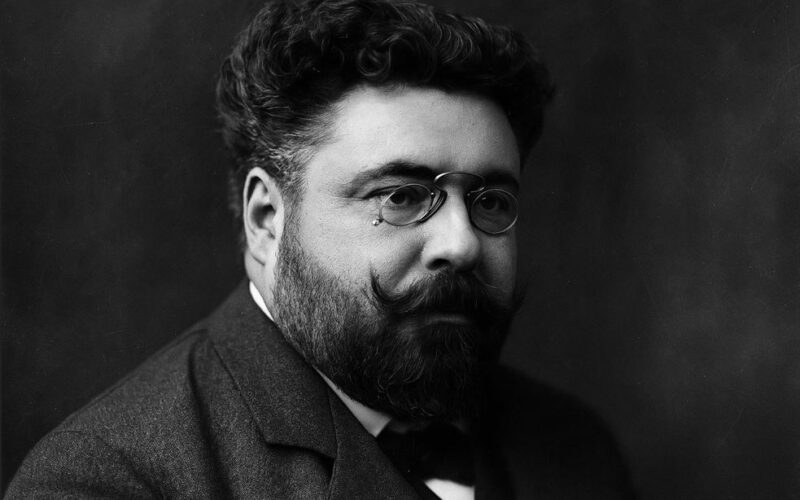

Uma nova fase da questão homérica surge em 1795, quando Friedrich August Wolf publica seu Prolegomena ad Homerum, livro que marca não apenas uma revolução nos estudos homéricos, mas, de uma certa forma, o nascimento da filologia moderna como disciplina científica. Ali, Wolf defendia que Homero nunca existiu: a Ilíada e a Odisseia seriam, na verdade, compilações de poemas menores compostos em diferentes tempos e lugares, reunidos em sua forma final apenas no século VI a.C., a pedido de Pisístrato, tirano de Atenas, que desejava uma edição unificada para o festival das Panateneias. Como evidência, ele apontava os problemas de estrutura e erros de continuidade dos textos, marcas típicas de uma compilação que nunca atinge uma verdadeira unidade.

A partir dos Prolegomena, a assim chamada escola dos analistas dissecou os poemas homéricos de modo a identificar os diferentes estratos de sua composição utilizando, para isso, critérios linguísticos (diferenciando, no texto, formas arcaicas e mais recentes do grego antigo, dialetos regionais, etc), arqueológicos (correlacionando objetos mencionados com evidências materiais datáveis) e narrativos (identificando costuras entre episódios originalmente independentes). Karl Lachman, por exemplo, no século XIX, chegou a sustentar que a Ilíada era composta por dezesseis estratos independentes. Mas o nível de detalhe e especulação a que esses estudiosos foram levados se tornou difícil de ser sustentado. Contra seus excessos, surgiu a escola dos unitários, que defendia a unidade essencial de cada um dos poemas, o que indicaria um autor (ainda que não necessariamente o mesmo) responsável por eles.

A metodologia desenvolvida para estudar Homero pelos analistas transcendeu os estudos clássicos. Julius Wellhausen, em seu Prolegomena zur Geschichte Israels, aplicando técnicas wolffianas à Bíblia, propôs a hipótese documentária, identificando no Pentateuco quatro fontes principais combinadas por redatores posteriores (Javista, Eloísta, Deuteronomista e Sacerdotal). O Moisés histórico se dissolvia em camadas de tradição, como Homero anteriormente. Quanto ao Novo Testamento, a crítica das formas de Rudolf Bultmann entendeu os Evangelhos como compilações de tradições orais moldadas pelas necessidades litúrgicas, catequéticas e polêmicas dessas comunidades (Sitz im Leben, situação vital). Era a vez do Jesus histórico se tornar inacessível por trás do Cristo da fé.

O resultado foi uma profunda crise religiosa entre as elites educadas europeias. Seminários protestantes que adotaram o método histórico-crítico de estudo da Bíblia produziram pastores que não acreditavam na historicidade dos relatos bíblicos. Nietzsche, filólogo de formação, educado para ser pastor mas perdendo a fé nesse contexto, representa emblematicamente esse momento. Algo análogo se repetiu entre os católicos, no início do século XX, durante a crise modernista. Com o tempo, entretanto especialmente nos primeiros anos do século XXI, alguns estudiosos (como Richard Bauckham em Jesus and the Eyewitness) passaram a reconhecer os limites desse tipo de interpretação, excessivo também quando aplicado a Homero, notando que muitas de suas reconstruções não passam de especulações eruditas apresentadas sob uma pretensa autoridade científica.

A revolução de Milman Parry

Uma nova revolução nos estudos homéricos ocorreu nos anos 1930, quando Milman Parry, um jovem classicista americano, decidiu estudar, para entender Homero, tradições épicas orais ainda vivas. Ele viajou então para a Iugoslávia para se encontrar com os guslari, os bardos que ainda mantinham viva a tradição de cantar longos poemas sobre heróis do passado.

O que Parry compreendeu ali mudou nossa visão da poesia homérica. Os guslari não memorizavam textos fixos, que depois recitavam, mas criavam o poema a cada performance através de um sistema sofisticado de composição oral. Eles dominavam um vasto repertório de fórmulas, isto é, expressões métricas padronizadas que podiam ser combinadas para expressar ideias recorrentes, e conheciam temas narrativos tradicionais (a assembleia, o duelo, o banquete, a embaixada, etc.) que podiam expandir ou comprimir segundo a ocasião. Cada performance era simultaneamente tradicional e original, mas nunca idêntica a uma performance anterior. Isso parecia ser exatamente o que faziam os aedos retratados na literatura arcaica.

Partindo dessa perspectiva, a escola oralista que se seguiu a Parry resolveu muitos dos enigmas homéricos. Ela percebeu, por exemplo, que as características da Ilíada e da Odiseia que o classicismo, desde a querela francesa entre antigos e modernos, criticava como defeitos, como as repetições constantes, os epítetos (Aquiles de pés velozes, Aurora de dedos róseos, etc.) e as cenas típicas que reapareciam com pequenas variações, eram na verdade marcas distintivas de oralidade, sinais de que, antes de serem escritos, esses versos haviam sido improvisados em um canto.

Robert Kanigel dizia que Milman Parry não havia resolvido a questão homérica, mas demonstrado que ela era irrelevante. Essa é uma afirmação exagerada. Mas é verdade que a escola oralista mudou radicalmente o modo como ela é entendida. Existindo ou não um poeta chamado Homero, os poemas que lhe foram atribuídos são o registro escrito de uma tradição oral de poesia épica, reinventada a cada performance, que parece remontar à própria queda de Troia, no século XIII a.C.

Homero como símbolo

O debate entre unitários e analistas continua nos dias de hoje, transformados pelas descobertas dos oralistas. Barry Powell, por exemplo, um unitário contemporâneo, em seu influente Homer and the Origin of the Greek Alphabet, afirma que a própria invenção do alfabeto grego, adaptado do alfabeto fenício por volta de 800-750 a.C., estaria ligada aos poemas homéricos e que talvez eles tenham sido os primeiros textos registrados com essa nova tecnologia, como se os gregos que a desenvolveram tivessem procurado um dos grandes aedos da época e lhe pedido que compusesse poemas longos (a Ilíada e depois a Odisseia), para demonstrar as capacidades do novo sistema. Gregory Nagy, por sua vez, entre os atuais analistas, defende que não devemos imaginar um momento único de transcrição da Ilíada e da Odisseia, mas um demorado processo de cristalização progressiva de uma tradição oral de poemas longos, que, portanto, nunca teve um autor único.

A partir de tudo isso, diante da pergunta “quem foi Homero?”, devemos concluir: não é possível saber. Dada a falta de registros históricos, provavelmente nunca saberemos se ele compôs os poemas que carregam o seu nome ou se esses textos são o resultado de uma lenta cristalização de uma tradição oral. Homero talvez nunca tenha existido. Sua ausência, contudo, enquanto personagem histórico identificável, continua a ser uma das mais poderosas presenças da literatura.E, ainda que a questão homérica não possa ser respondida, ela traz luzes para nossa pergunta inicial: como surgiu a literatura no Ocidente? Se o homem é um ser narrativo, é provável que conte histórias desde que passou a dispor da linguagem. O que ocorreu em algum momento do século VIII a.C. é que, com a invenção do alfabeto grego, algumas dessas histórias passaram a ser escritas como em um monumento perene, mais durável que o bronze, mais alto que a estatura real das pirâmides, que nem a incontável sucessão dos anos nem a fuga dos tempos pode derrubar (Horácio, Odes III, 30). Homero, antes de tudo, é o símbolo desse acontecimento.

- Professor de Grego Antigo da UFMG. Doutor em Filosofia. Tradutor de Esopo (pelo CLC), Platão, Agostinho e Plotino. Escreve no https://noitesaticas.substack.com/ ↩︎