Convidamos o leitor para um giro em torno das formas de existencialismo na literatura. A aproximação dos dois elementos não é fortuita: muitos historiadores se colocaram questões quanto à natureza do existencialismo: trata-se de um fenômeno exclusivamente filosófico ou filosófico-literário? É que muitas obras-chave dessa corrente são, afinal de contas, obras de literatura. Pode-se citar, entre outras, Náusea (La Nausée, 1938) de Jean Paul Sartre e O Estrangeiro (L’étranger, 1939). Além disso, muitas figuras dentro ou próximas do círculo do existencialismo tinham pendor literário: Camus, Beckett; o próprio Kierkegaard entendia sua produção escrita como ‘literatura’ e mesmo se poderia falar de um pendor aforístico e “poético” de Nietzsche.

É que, pela própria natureza do existencialismo, qual seja, o confronto do homem real, de carne e osso, com as questões centrais de uma existência humana e com os obstáculos que o mundo lhe lança, desprovido de um quadro de referência prévio que lhes infunda sentido, se presta a um tratamento literário. Entretanto, houve uma tendência algo descuidada de estender além da medida a abrangência do termo. Afinal de contas, a literatura sempre tratou do que é “existencial”, isto é, do que diz respeito à existência humana. Seria prudente reservar o termo “existencialismo” para uma certa abordagem dessas questões existenciais, ou seja, aquela em que o sentido da vida não está dado por aí para ser encontrado ou descoberto, mas deve ser criado pelo homem.

O que é o existencialismo?

O existencialismo, como nova corrente filosófica (e também como um existencialismo literário), explode na metade do século XX, na esteira das grandes tragédias que tiveram lugar durante a Segunda Guerra, como por exemplo a aniquilação, por via atômica, de Hiroshima e Nagasaki, quando uma geração inteira foi forçada a se confrontar com a morte, a liberdade e a falta de sentido. Desenvolveu-se sobretudo na França nas filosofias de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Gabriel Marcel e Maurice Merleau-Ponty. Mas conta com nomes de relevo em outros países, como Jaspers e Heidegger na Alemanha, Berdiaev na Rússia, e autores existencialistas de literatura de ficção, como, por exemplo, Franz Kafka e mesmo Dostoiésvski, que pode ser dito um existencialista avant la lettre.

Os fundamentos do pensamento existencialista

A origem dessas ideias, no entanto, remonta a Kierkegaard e, dizem alguns, a Pascal1. Este deu vazão a uma espécie de fideísmo católico, questionando o poder do pensamento racionalista e preferindo o Deus das Escrituras ao abstrato “Deus dos filósofos”. Kierkegaard, por seu turno, foi quem, contra a tendência demasiado teorética da filosofia de seu tempo, sobretudo a de Hegel, lançou o grito de guerra: “contra a filosofia especulativa, a filosofia existencial”2. Ou, no dizer Emmanuel Mounier: “é uma reação da filosofia do homem contra os excessos da filosofia das ideias e da filosofia das coisas”. Havia, no século XIX, essas duas realidades a esmagar o homem, a “filosofia das ideias”, ou seja, os sistemas filosóficos abstratos, e a “filosofia das coisas”3, isto é, o primado da produção, da quantidade, da indústria.

Trata-se, com efeito, da defesa de um “primado da existência”: o filósofo, concreto, de carne e osso, tem de incluir-se a si mesmo no seu pensar, no lugar de apenas conceber sistemas abstratos. Cabe-lhe uma responsabilidade humana de enfrentar as questões reais que o mundo lhe coloca e, no processo, fazer-se a si mesmo.

O termo ‘existencialismo’, todavia, é problemático, porque foi aplicado de maneira indiscriminada aos mais diversos autores e correntes filosóficas. Ele aparece, pela primeira vez, em 1943, segundo explica Simone de Beauvoir em suas Memoires …, nas discussões entre Sartre e Gabriel Marcel. Aquele, segundo a autora, teria rejeitado o termo sugerido por este por entender que veiculava o sentido de um sistema filosófico, e declarado: “A minha filosofia é uma filosofia da existência, nem sequer sei o que é o existencialismo”. Posteriormente, o próprio Marcel viria a abandonar o termo.

Pode-se dizer, em síntese, que a filosofia existencialista aposta na realidade homem concreto, cuja capacidade e dever fundamental está em criar-se a si mesmo na liberdade. Esse processo de auto-criação confronta-se, por estar ancorado no homem de carne e osso e não apenas na razão teorética, com os dados angustiantes da realidade concreta: a morte, a solidão, a falta de sentido, o inescapável da liberdade humana, a autenticidade e o próprio dever ou responsabilidade de fazer-se, de encontrar-se. O homem não pode ser enquadrado por realidades que lhe sejam exteriores, quer dizer, não há uma “fonte” de sentido exterior a que ele possa apelar. E justamente essa liberdade “absoluta” leva à angústia, porque o homem tem só a si mesmo para tomar como ponto de apoio.

Principais filósofos existencialistas

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Nascido em Copenhagen, seu pensamento se caracteriza pela repulsa dos sistemas e das fórmulas abstratas. Contra Hegel, afirmava que a verdade não era o puro pensamento, mas a existência. Classificava a própria obra, que abrangia os domínios da filosofia, da psicologia, teologia, ficção etc., de “literatura”. Para ele, a existência humana era um processo inacabado, na qual o “individual” deve assumir a responsabilidade de construir a própria identidade4. Esse processo consta, idealmente, dos famosos três estágios, ou esferas de existência: estético, ético e religioso. Kafka foi um ávido leitor de Kierkegaard; Sartre foi grandemente influenciado pelo filósofo, e igualmente Ibsen.

Friederich Nietzsche (1844-1900)

Famoso pela sua crítica implacável das tradições morais e religiosas da Europa, muitas das quais fundadas em diagnósticos psicológicos, o que lhe valeu a associação com uma certa “hermenêutica da suspicácia”5 (que é, em síntese, a leitura de textos a partir de uma atitude “cética” e investigativa). De certa maneira, a separação entre o racionalismo e a experiência concreta aparece em Nietzsche como a distinção entre o apolíneo (o racional, o moderado) e o dionisíaco, este último entendido como afirmação da vida, da vontade de viver, que se contrapõe à identificação Hegeliana do real com o racional. Espírito trágico, de desmesura, de afirmação da vontade.

Martin Heidegger (1889-1976)

Nascido em Messkirch (Baden, na Alemanha), teve sua formação na Universidade Friburgo na tradição fenomenológica de Husserl. Em sua obra mais importante, Ser e Tempo (Sein und Zeit, 1927), Heidegger argumenta que o homem perdeu sua proximidade com o Ser. Como este é de difícil definição, de difícil captação, é substituído pela consciência que o sujeito tem de estar no mundo, daí o seu conceito de Dasein. Dessa situação fática decorrem temas como liberdade, existência no mundo, inautenticidade6. Esta obra influenciou particularmente o existencialismo literário de Jean-Paul Sartre, que a leu durante a Segunda Guerra Mundial.

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Filósofo, dramaturgo e autor existencialista francês foi o principal representante dessa corrente de ideias em França – ou de uma de suas vertentes, já que ele próprio dividia o movimento em uma franja “ateia”, à qual se alinhava, e outra “religiosa”, cujo nome a destacar é o de Gabriel Marcel, filósofo católico. Capturado e feito prisioneiro pelos alemães em 1940 em Stalag 12D, foi aí que escreveu sua primeira peça e se dedicou ao estudo de Heidegger. Entre suas obras de ficção, destacamos o romance A Náusea (1938), que trata do absurdo da existência.

Albert Camus (1913-1960)

Autor existencialista, embora tenha rejeitado o rótulo, que se tornou um dos expoentes da literatura do século XX. Cidadão francês nascido numa Algéria que ainda era colônia da França, Camus lutou, desde a juventude, e por toda a vida, com uma tuberculose pulmonar que lhe retornava a intervalos. Nesse embate com a doença e com as consequências psicológicas que daí decorriam, Camus desenvolveu sua teoria do absurdo, isto é, a tensão entre uma consciência jovem, uma vontade de vida e de sentido, e a debilidade e precariedade do corpo7. No seu romance do absurdo A Praga (1947), obra-chave da literatura existencialista, ele acresce, à dimensão da revolta, a da falta de sentido.

Simone de Beauvoir (1908-1986)

Nascida em Paris, em 1925 começou seus estudos de filosofia na Sorbonne. Quatro anos depois conheceu Jean-Paul Sartre na École Normale Supérieur enquanto se preparavam para o exigente exame de entrada na docência francesa (agrégation de philosophie). Suas relações pessoais e intelectuais se mantiveram até a morte de Sarte, em 1980. Escreveu alguns ensaios para popularizar a vertente Sartriana do existencialismo, como por exemplo a Ética da Ambiguidade (1947) e Existencialismo e a Sabedoria das Nações (1948). Entre suas obras literárias, citamos os romances O Sangue dos Outros (1945) e Todos os Homens São Mortais (1946).

Existencialismo na literatura

Pela proximidade entre a forma literária (que trata da vida humana e seus conflitos) e o conteúdo da filosofia existencialistas (um retorno à vida, ao homem concreto), muitos autores existencialistas deram vazão à sua filosofia por meio de romances, contos e peças de teatro. Por exemplo, da escola francesa (Sartre, Beauvoir, Camus, Marcel e Merleau-Ponty), todos, exceto Merleau-Ponty, granjearam fama como escritores literários existencialistas. No entanto, nem a proposta de exprimir ideias filosóficas por meio literários é própria ao existencialismo (pense-se, por exemplo, em Rousseau e mesmo Platão), nem toda literatura filosófica é existencialista (como no caso de Proust).

Note-se também que essa conexão entre a filosofia existencialista e literatura existencialista não se repete diretamente em outros países além da França, Alemanha, por exemplo, talvez com a exceção da alegada escrita existencialista de Nietzsche. A conexão entre as duas formas de discurso não é, pois, necessária, embora o existencialismo seja, a um só tempo, o nome de uma atitude filosófica e de um gênero literário (mais associado com a literatura francesa).

Quanto a autores puramente literários, não se poderia reduzir um Dostoiévski, por exemplo, a um escritor existencialista, porque sua obra tem um escopo muitíssimo mais vasto. É que o escritor russo tratou de temas que são caros ao pensamento existencialista: o indivíduo solitário, o “pária”, a ausência de Deus, a vida incerta etc. Pense-se, por exemplo, no protagonista de Notas do Subterrâneo, em Raskólnikov e no famoso conto “O Grande Inquisidor” (trecho de Os Irmãos Karamázov). Esta última é uma passagem bastante influente filosofia existencialista.

Os existencialistas muito se impressionaram com o dito de Dostoiévski, n’Os Demônios: “Se Deus não existe, tudo é permitido”, embora tenham se oposto inapelavelmente às conclusões do autor russo, sem, no entanto, cair na pregação de um hedonismo niilista. Ao contrário, pregavam a responsabilidade humana quase “puritana” em sua forma. Tanto o naturalismo quanto o materialismo repugnavam às concepções existencialistas.

Ao dito de Dostoievski se pode acrescentar a ideia da “morte de Deus” anunciada por Nietzsche: pode o homem sobreviver à morte de Deus sem se entregar ao niilismo, e à autodestruição? “Todos são responsáveis por todos perante todos”: os existencialistas fizeram suas essas palavras tiradas aos Irmãos Karamázov, inserindo-se assim numa espécie de tradição humanista, e não descartaram a necessidade do heroísmo, dadas as premissas desoladoras de que parte o existencialismo quanto à condição do mundo e à posição do homem nele.

Camus, por exemplo, trata de confrontar o mal da existência humana em sua alegoria A Peste, dando vazão à ideia de um humanismo heróico. A forma literária existencialista aí torna a mensagem mais poderosa, mais impactante, do que o faria uma obra filosófica, ou uma obra literária de cunho ideológico, o que não é o caso. E, no entanto, a mensagem do romance é clara: acima do santo está aquele que “se dedica apenas ao homem e à sua miserável e terrível forma de amar”.

Em síntese, e que o leitor nos desculpe pelo extenso da citação que segue, o texto literário existencialista funciona “como instrumento do pensar filosófico: “este […] adota a literatura movido pela identidade básica resultante de o Existencialismo a arte literária centrarem sua atenção no desvendamento da existência. […] Varia a perspectiva — aquele especula, essa mostra — mas o objeto é o mesmo. […] A consequência é um romance e um teatro nos quais se põe em situação o drama do ser humano, cuja existência se desenrola antes da essência, na fruição de uma liberdade tão plena que lhe dá sensação de vagar no reino do gratuita”8.

Literatura existencialista: autores e obras indispensáveis

Enfim, entre os vários autores e obras ligados, de algum modo ou de outro, à filosofia existencialista literária ou a ideias de cunho existencialista — note-se que alguns trataram de temas que vieram a ser classificados como ‘existencialistas’, embora não possam ser ditos existencialistas de estrita observância, como por exemplo Dostoiévski; outros vieram a rejeitar o rótulo, por exemplo Albert Camus — destacamos os seguintes:

- Fyodor Dostoiévski (1821-1881) — Grandemente influenciado por Schiller, Gógol e Pushkin. Dostoievski escreve uma época tumultuada, quando ideias radicais começam a se espalhar pela Europa. A produção mais antiga do autor exibe traços do que viria a se chamar de existencialismo, com personagens deslocados e de caráter anti-religioso. Crime e Castigo marca um afastamento das filosofias radicais, com a redenção de Raskolnikov. Seu impacto na literatura de cunho existencialista futuro é grande, sobretudo à conta de Notas do Subterrâneo (além das passagens já citadas mais acima), com seu “anti-herói” desprovido de grandes qualidades humanas e totalmente deslocado da situação que vê como hostil e que busca superar.

- Franz Kafka (1883-1924) — Um dos fundadores da moderna literatura, entre suas obras fundamentais estão O Processo, A Metamorfose e O Castelo. Entre os principais temas, podemos destacar a luta do indivíduo para preservar sua dignidade e liberdade em meio a um mundo sem sentido e arbitrário, como se vê muito claramente no romance O Processo.

- Jean Paul-Sartre, A Náusea (1938). — Sua primeira obra de ficção existencialista é um dos romances franceses mais influentes do século. O título se refere à atitude do herói frente à descoberta de um mundo absurdo, e que busca um meio de salvação, de descoberta de sentido. Trata-se de uma espécie de resumo do existencialismo, sua filosofia do absurdo.

- Albert Camus, O Estrangeiro (1942) — Forma de alienação extrema é a condição do personagem principal do primeiro romance de Camus, Meursault — apático, desapegado, frio. A obra é vista no contexto do absurdismo, filosofia proposta por Camus. O próprio autor disse que buscava investigar “a nudez do homem confrontado com o absurdo”.

- Simone de Beauvoir, Os Mandarins (1954) — No dizer de Carpeaux, trata-se de um notável documento histórico da vida francesa depois da Segunda Grande Guerra e suas repercussões: a Resistência, a concomitância da corrupção moral e da agitação intelectual.

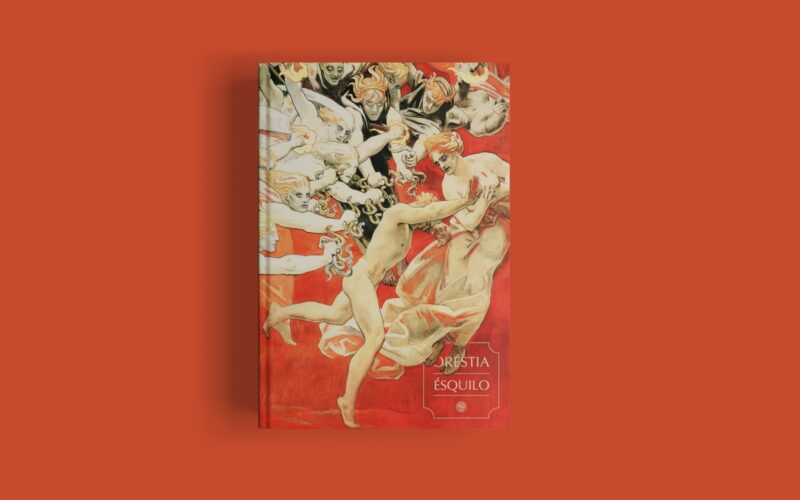

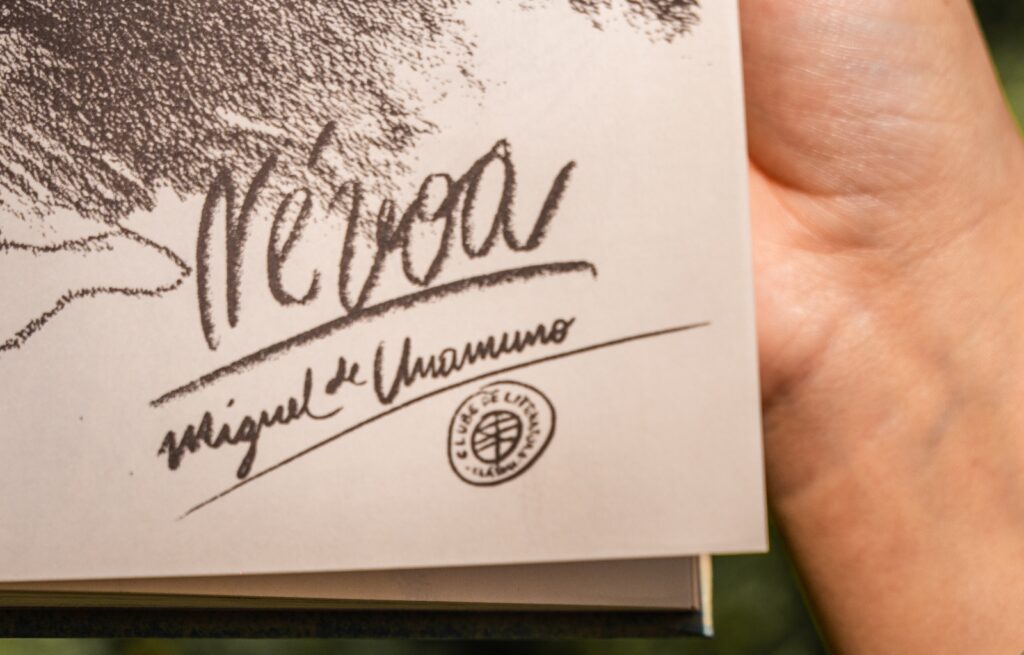

- Miguel de Unamuno (1864-1936), A Névoa (1914) — Escritor de grande vulto na cultura espanhola do século XX. Romancista, contista, poeta, dramaturgo, crítico e professor, Unamuno foi inicialmente influenciado por Hegel, mas depois veio a estudar Kierkegaard, Bergson e William James à conta da perspectiva que estes adotavam acerca da fé, razão e intuição. A Névoa é obra essencial da vertente espanhola do existencialismo na literatura, e introduziu várias técnicas narrativas, entre elas a do fluxo de consciência, que viriam a se tornar marcas registradas de autores como Joyce e Proust. Rascunhada já em 1907, precedeu de longe as obras de Sartre, Camus e mesmo Kafka e Pirandello. Críticos notaram alguns paralelos entre A Névoa e o Diário de um Sedutor, de Kierkegaard.

Leia mais sobre Névoa, romance de Miguel de Unamuno, neste artigo.

- Clarice Lispector (1920-1977), A Paixão Segundo G.H. (1964) — Autora nascida na Ucrânia e radicada no Brasil cuja obra contém inúmeros elementos de uma filosofia literária existencialista e certas forma literárias consagradas: fluxo de consciência, sondagem psicológica, enredo não linear, monólogo interior etc. Na obra em questão, a protagonista parte numa jornada em busca do sentido da própria existência.

Por que ler literatura existencialista hoje?

Enfim, após esse breve giro entre as ideias e atitudes existencialistas, fica o convite ao leitor para se aprofundar no mundo literário do existencialismo, tendo em vista que as questões que começam a ser colocadas com Kierkegaard, apesar do transcurso do tempo, não perderam sua atualidade – tendo em vista que se trata, em certo sentido, do confronto do homem concreto com o mundo moderno, cuja falta de unidade e cuja aparência de oferecer possibilidades ilimitadas ainda seduz e angustia.

Nesse sentido, fala-se hoje, mais do que nunca, numa “crise de falta de sentido”, e são inúmeras as soluções oferecidas. O confronto, entretanto, com a literatura existencialista pode oferecer ao indivíduo um caminho seu que talvez as soluções padronizadas não lhe pudessem abrir. O Clube de Literatura Clássica conta em seu catálogo com obras como A Névoa, de Miguel de Unamuno, que pode ser uma boa porta de entrada para o gênero.

Saiba mais sobre essa edição aqui.

- Cf. The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, verbete “Existencialimo”; José Ferrater Mora, Dicionário de Filosofia. São Paulo: Edições Loyola, 2001, t. II, verbete “Existencialismo”. ↩︎

- Cf. José Ferrater Mora, Dicionário de Filosofia. São Paulo: Edições Loyola, 2001, t. II, verbete “Existencialismo”. ↩︎

- Emmanuel Mounier, Introduction aux existentialismes. Paris: Éditions Gallimard, 1962, p. 7. ↩︎

- Cf. The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, verbete “Existentialism” ↩︎

- Anderson, R. Lanier, “Friedrich Nietzsche”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/nietzsche/>. ↩︎

- The Oxford Dictionary of Philosophy. New York: Oxford University Press, 1996. Verbete “Heidegger, Martin”. ↩︎

- Gale Contextual Encyclopedia of World Literature, Estados Unidos, 2009. Verbete “Albert Camus”. ↩︎

- Massaud Moisés, Dicionário de Termos Literários, verbete “Existencialismo”. São Paulo, Cultrix, 2004. ↩︎